環七から大岡山商店街に入る道の次の道を入ると正面にうっそうとした森が見える。そばに行くと道からかなり下がったところに森がある。道なりに少し回ると、清水窪弁財天がある。

ここからも少し石段を下るのだが、鳥居がある。個人のお宅の敷地のようだ。

鳥居の向こうにはまた鳥居がある。

奥に行くと小さいが拝殿があり、左には水が流れている。ここは、洗足池の水源の一つなのだそうだ。(ただし、流れている水はポンプで回しているそうだ)

小さな池があり、そこに橋がかかっている。

池には鯉やらカメがいて、10粒くらいあげてくださいと餌がおいてある。人が来ると餌をもらえると思って、すぐに寄って来る。

早速、ご挨拶させていただいた。

改めて由来を読む。

俗称 清水窪辨財天の由来

この辨財天社は江戸時代初期の頃、この地の所有者岸田家先祖がこの地にこもる霊気を感じて祀られたものである。当時はうっ蒼とした杉の森で昼でも天日を見ることができないくらい茂っていたそうだ。

この地に湧き出す清水は今日でもどんな干天になっても絶えることがない。

その昔は白蛇の姿を見たこともあるという。霊気は物すごいまでに強く邪心を捨てて一心に念願すると不思議に叶えられるので遠近各地からの参拝者が絶えない。

現在は神格が昇って左の如く祀られている。

清水窪辨財天昇格改称

天(あめ)八大龍王神旧大森区史によるとこの地は大古大森海岸の入り江の奥にあたり、更に低地にあたる洗足池や小池などは当時の海の名残りであると記されている。

庵主

さらに湧水についても説明がある。

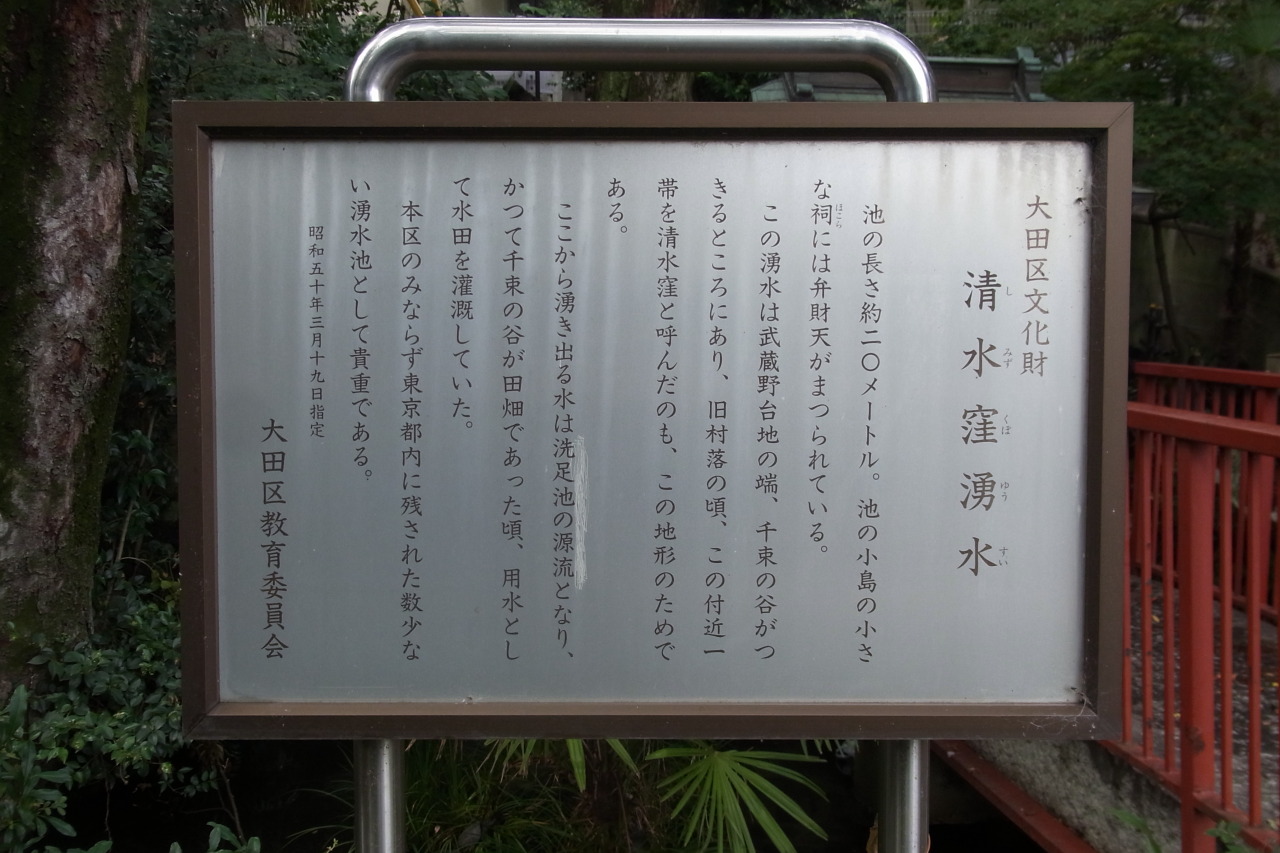

大田区文化財

清水窪湧水(しみずくぼゆうすい)

池の長さ約二〇メートル、池の小島の小さな祠(ほこら)には弁財天がまつられている。

この湧水は武蔵野台地の端、千束の谷がつきるところにあり、旧村落の頃、この付近一帯を清水窪と呼んだのも、この地形のためである。

ここから湧き出る水は洗足池の源流となり、かつて千束の谷が田畑であった頃、用水として水田を灌漑していた。

本区のみならず東京都内に残された数少ない湧水池として貴重である。

昭和五十年三月十九日指定

大田区教育委員会

湧水は東京の名湧水57選に入っているそうだ。目黒不動尊の湧水も入っていたが、必ずしも飲めるわけではない。

東京都大田区北千束1丁目26−5

地図などはこちら。

コメント