東急東横線都立大学駅から左に向かって歩き、目黒通りを渡って次の道を左折すると商店街がある。八雲通り共栄会というらしい。

この一番奥にあるのが八雲氷川神社だ。昔、商店街のお店は参拝客を相手に商売していたのだろう。

神社の敷地は細長いが、参道がとても長い。そして木がたくさん残されているのが特徴だ。

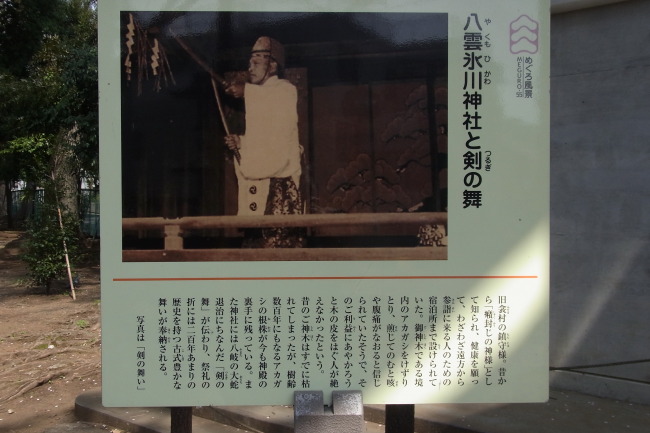

鳥居をくぐるとすぐにこんな看板がある。

八雲氷川(やくもひかわ)神社と剣(つるぎ)の舞

旧衾(ふすま)村の鎮守(ちんじゅ)様。昔から「癪封(しゃくふう)じの神様」として知られ、健康を願って、わざわざ遠方から参詣に来る人のための宿泊所まで設けられていた。

ご神木(しんぼく)である境内のアカガシをけずりとり、煎(せん)じてのむと咳(せき)や腹痛がなおると信じられていたそうで、そのご利益(りやく)にあやかろうと木の皮をはぐ人が絶えなかったという。

昔のご神木(しんぼく)はすでに枯れてしまったが、樹齢数百年にもなるアカガシの根株(ねかぶ)が今も神殿の裏手に残っている。

また神社には八岐(やまた)の大蛇(おろち)退治にちなんだ「剣(つるぎ)の舞」が伝(つた)わり、祭礼の折には二百年あまりの歴史を持つ古式(こしき)豊かな舞が奉納(ほうのう)される。

癪封じって何だろう?

ウイキペディアを調べてみると、「癪(しゃく)とは、近代以前の日本において、原因が分からない疼痛を伴う内臓疾患を一括した俗称」と書かれていた。

参詣者が多かったことの名残が、この参道の長さなのだろうか。

実は、元旦に初詣に来た。夕方まだ日があるうちに並んでも、本殿の前に行ったら真っ暗だった。これは元旦になかなか進まない列から撮った一枚だ。

人が並んでいると参道の長さがよく分からないかもしれない。同じ二番目の鳥居なのだが、そこから本殿までまだかなり距離がある。

境内には木が残されていて、夏などは少し薄暗い感じがする程だ。しかし、歩いてみると分かるが、参道にも清涼感がある。

本殿近くまで来ると、目黒区の案内がある。

こちらはいただいたパンフレットに書かれていた内容。

氷川神社御由緒(通称)氷川(ひかわ)さま

- 鎮座地 東京都目黒区八雲二丁目四番十六号

- 御祭神 須佐之雄尊 稲田姫尊 大国主尊

年中行事

- 一月十九日 新年祭

- 二月 三日 節分祭

- 五月十九日 中祭

- 九月(第三日曜日) 例大祭

- 十一月二十三日 新嘗祭

社殿 本殿・弊殿・拝殿(木造権現造)

境内神社 稲荷神社(倉稲魂命、足名槌命、手名槌命)

境内建物 神楽殿(木造) 手水舎 社務所 絵馬堂

さらに御由緒も書かれていた。これを読むと、八雲の地名はここから来ているんだなと分かる。

御由緒

元明天皇慶雲四年(七〇七年)九月十九日奈良時代に村人が勤労奉仕で建造、その後文化(一八〇四年~十八年)、安政(一八五四年~六十年)頃に今の規模の大きさに作られた。

当社は旧衾村の鎮守様で八雲の地名も須佐之雄尊の有名な歌「八雲立つ出雲八重垣妻籠みに、八重垣作るその八重垣を」の”八雲立つ”から来ています。

境内には大変古い樫の木が社殿の周囲に有ります。その昔大国主尊が草木にて薬を製し諸病を治された事や、須佐之雄尊が悪神を切り従えられたという神話が元になって、当社も諸病を封じていただけるということで、昔は荏原郡一帯(大井、品川、大森等)、今は関東一円より参拝に来られます。

特に御神木のアカガシの木をけずり煎じて飲むと癪や咳に効くと言われていました。(今は代わりに神符を授与しています。)

秋の大祭には、須佐之雄尊(素戔嗚尊)の八岐大蛇退治を表した「剣の舞」と言う荘重で優美な様式を今に伝える神楽が奉納されます。(目黒区無形文化財)

私は神話にはほとんど興味を持たないで来たが、八岐大蛇の話は、子どもの頃絵本か何かで読んで覚えている。確か、八岐大蛇は酒をがぶがぶ飲んだよなあと思いだしていた。

ちなみに、私は蛇がとても嫌いである。

最近になって、アオダイショウは割とかわいい目をしていると思えるようになったが、ニョロニョロしているのがダメなのだ。

「衾」は、ふすまと読む。地名の由来は、目黒区にあった。

荏原など「荏(え)」がつく地名は、いまや油で大人気の「えごま」に関係している。栽培されていたのか自生していたのか分からないが、「原」なのでたくさんあったのだろう。

油は、昔は灯り用に使われたらしい。すぐに酸化しておかしなにおいがしてくる油なので使い途が限られていたのだろう。

石段を数段上がって本殿へ。なかなか立派だ。

左を見ると神楽を奉納する舞台(?)があった。

両側の狛犬さんは、子どもを抱えている。

足の下にいる。こちらにも。

本殿の建物は決して大きくないが、立ってみると分かるが、雰囲気がある。

昼間だったが女性が私の次に待っていたのでご挨拶をして、本殿右から建物をくぐった先にある境内神社の稲荷神社にも行ってみた。

この通り、本殿から続く廊下の下をくぐる。

すると、石段がありその奥にお稲荷さんがある。

石段を上がると左手に御神木のアカガシの木の根の部分が残されていた。下はコンクリートで固めてあったので、保存処理がされているのだと思う。

ここは、狛犬の後ろにおキツネさんがいるのだ。

ここは本殿とはまた違う雰囲気がする。ご挨拶だけさせていただいた。

〒152-0023 東京都目黒区八雲二丁目4−4番16号

コメント